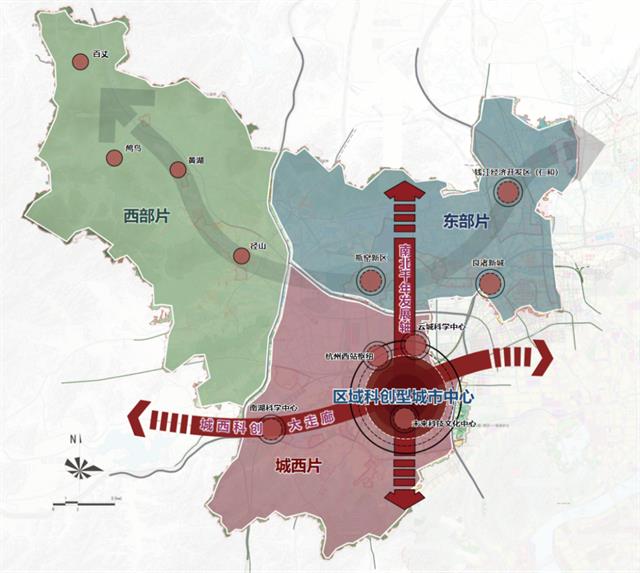

(一)构筑“一廊一轴,一心三片”空间发展格局抢抓行政区划调整后区域空间重构的机遇,在“多规融合”的国土空间“一张图”中,科学划定生态保护、文物保护、永久基本农田和城镇开发边界“四条线”,健全完善区域协调、城乡一体发展机制,优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局,提升资源、环境、经济和人口承载力。

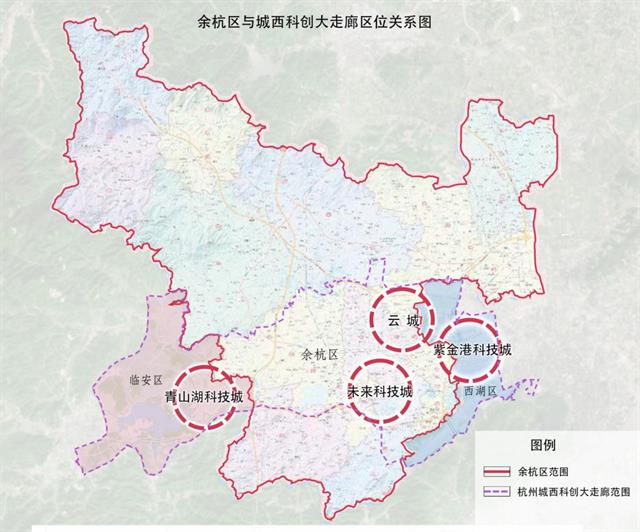

图1:余杭“一廊一轴,一心三片”空间布局示意图——服务城西科创大走廊建设,辐射带动区域创新发展。强化未来科技城重大科技设施、人才等要素集聚,通过文一西路、天目山路、留祥路,以及地铁5、16号线和机场快线等东西向综合交通走廊,西溪湿地、五常湿地、和睦水乡、南湖等湿地湖链风景廊道,有机串联生态、科创、产业、生活、文化空间,打造杭州城西科创大走廊核心区,辐射带动良渚新城、钱江经济开发区和周边地区,构建产学研紧密协同、产城人高度融合的创新发展“金腰带”。

——推进南北千年发展轴建设,打造集中展示“重要窗口”。结合城西科创大走廊南北两翼拓展联动发展,加快推进瓶仓大道—运溪路、凤都路—良睦路等南北向交通主轴的提升和建设,串联良渚古城遗址、梦航小镇、云城核心区域、未来科技城中央公园,共同打造古城与新城辉映、历史与现代交汇、文化与科技融合的发展空间,成为集中展示未来城市样板地、未来科技策源地、未来产业引领地的“重要窗口”,集中展示践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念成果的“重要窗口”,集中展示全面真实古代中国和现代中国的“重要窗口”。——加快区域新中心建设,着力补强城市核心功能。联动未来科技城和云城核心区域,重点打造产城人文高度融合,规划范围约70平方公里的城市核心建设区。贯彻“公园城市”理念,联动人与自然、城市与田园、科技与生活,聚焦“创新+枢纽+商务+公共服务”复合功能,对标世界一流打造未来科技文化中心、城西高铁枢纽中心等区块地标建筑群,着力引进世界500强、国企央企、行业头部企业设立研发、销售总部,建设超级总部基地;完善核心区内部以及连接周边地区道路交通体系,加快国际化高端公共服务配套设施规划建设,提升城市门户形象,强化中央活动区功能,高标准建设全区科创中心、经济中心和行政中心,打造杭州城市级新中心。科学统筹三片区建设,确保区域均衡协调发展。全力做好城西片区科技创新、东部片区产城人文融合、西部片区两山理念实践三篇文章,推动三片共兴。

城西片区

东部片区

西部片区

——西部片包括径山、黄湖、鸬鸟、百丈4个镇,以及余杭街道、瓶窑镇部分区域,以全域景区化为目标,启动大径山省级旅游度假区创建,依托国家现代农业产业园,大力发展数字农业、绿色金融、工厂化农业、田园综合体、大健康产业等美丽经济和现代科技农业,打造成为创新创业企业和人才的后花园,加快实现“西部富美”。专栏12 西部片相关镇发展定位黄湖镇。深入推进“未来乡村”青山试点,打造全国“未来乡村实验区”,促进农文旅融合发展,全力打造美丽经济的青山品牌,推动黄湖镇工业园区转型升级,打造以5G信息产业、生物制药为主导的“新制造业园区”。深入实施美丽城镇项目,优化完善群众评议、民主协商对话等制度,开展“数字乡村”建设,深入推进“三个一次”改革。

百丈镇。坚持以“乡村振兴排头兵、共同富裕先行镇”为目标,大力打造青少年研学基地,支持度假酒店和高端民宿集聚发展,倒逼工业园区提档升级,加快传统竹产业转型,推动农文旅产业融合发展,高水平打造“公益小镇”。围绕“一老一小”,高质量打造符合山区乡镇特点的民生服务体系和工作品牌。鸬鸟镇。打造“全域美丽”排头兵、“两山”理论示范镇“鸬鸟样板”。做强蜜梨产业、林业经济等优势产业,发展“网红经济”“带货经济”,创建省级蜜梨特色强镇。打造清凉山居、温泉度假等特色产业发展空间和旅游度假产品;深化“遇见鸬鸟”品牌建设,深化“数智鸬鸟”1.0版应用,谋划“数智鸬鸟”2.0开发,深化城市大脑应用,拓展未来乡村新场景。径山镇。围绕建设“全省生态经济第一镇,共同富裕示范引领地、美丽中国样板地、全域旅游目的地”的“一镇三地”目标,做强“红党建、绿生态、金叶子”三色文章,以数字化改革为牵引,强力推进“数字乡村”、“未来社区”建设,打响“共同富裕·乡村新社区”径山品牌。大力发展数字农业、田园综合体、大健康产业等美丽经济,全力构建“一寺、一路、一村、一廊、一街、一带、一谷、一田、一园、一圈”“十个一”融合发展格局,积极争创大径山省级旅游度假区。

(二)建设高品质中心城区贯彻现代化、人本化、国际化发展要求,加快推进靓城行动“1466”计划向全域覆盖,推进“一心三片”区域一体化发展的配套服务优质共享,打造杭州世界名城的标杆城区。打造靓丽城市升级版。实施“交通大发展、环境大提升、配套大完善、空间大优化”四大攻坚行动。全面推进市政基础设施建设,高标准建设未来科技文化中心、杭州西站、良渚中央商务区、钱江经济开发区南部创新创业区等城市门户和核心区块。践行公园城市、海绵城市、智慧城市、低碳城市发展理念,加强城市设计和风貌管理,精心勾勒城市轴线、城市天际线和建筑轮廓线,扎实做好历史街区、名镇、名村以及历史建筑保护利用工作。建设高品质中心城区,实施靓城行动“1466”计划,推动城市立体开发,高标准建设关键廊道、核心区块和地下空间。推进城市有机更新,加快推进一批老城区提升改造、文化街区开发利用项目。增加公共服务和公共活动空间,完善城市绿道、生态廊道、慢行游步道、生态停车场、旅游厕所建设,构建15分钟生活圈,打造友好型城市。打造未来社区样板区。巩固提升“无违建”创建成果,优化提升老城区功能。统筹推进城镇老旧小区改造,按照“综合改一次”理念,结合“未来社区”建设理念,落实“保基础、促提升、拓空间、增设施”要求,重点保障小区居住安全、人居环境改善、配套服务提升,注重谋划布局或共享公共配套服务,结合数字化智慧化改造、健全长效管理机制及引导专业物业覆盖,打造“六有”宜居小区。加强城市精细化管理。提高城市管理标准,推进城区智慧运营,提升城市管理精细度和韧性。

推动城市立体开发,有序开展地下空间开发、建设和管理。按照地上空间、地面空间与地下空间“三位一体”的理念,提前谋划地铁站点周边交通流线组织,有效统筹站点周边机动车、非机动车、公共交通换乘以及公共停车。坚持平战结合,统筹人民防空工程建设与城市建设。建设新时代美丽城镇。推进以人为核心的新型城镇化,深化瓶窑小城市培育试点和径山中心镇建设,大力推进市政基础设施建设,加快完善公共服务配套,建设成为全区统筹城乡的重要载体,推动城乡高质量融合发展。加快实施各个镇街美丽城镇建设工作,打造一批有文化、有特色、有产业的省市样板。专栏13 建设公园城市绿道体系推进城市绿道建设,提高公园绿地品质,构建“生态化、本土化、多样化、人性化和品质化”的绿道网络和公园体系,建设公园城市,全面提升居民生活品质。完成西站站前广场、南湖公园、北部新城中央公园等项目,努力打造有主题、有文化、服务性强的优质公园群。结合滨水绿带、田园、风景道路绿带等空间设置绿道,努力打造联网的绿道系统,串联京杭大运河、郁宅港、良渚港、良渚国家考古遗址公园、东苕溪、西塘河、良渚北部美丽乡村绿道,形成良渚绿道主环线;串联绕城高速、五常湿地、和睦水乡湿地、南湖、余杭塘河绿道,形成未来科技城绿道主环线;串联森林古道、骨干林道,形成大径山生态区环道。

(三)深入实施乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,推进西部富美“1355”计划,全面提升乡村振兴水平,推动工农互促、城乡互补、协调发展,在东部沿海发达地区推进农业农村现代化的进程中,打造乡村振兴和共同富裕的“余杭样板”,争创现代农业样板区。提档升级现代都市农业。实施“强村富民”行动,加快推进农业现代化建设,大力发展生态、高效、精致农业。落实藏粮于地、藏粮于技战略,夯实粮食生产基础,加强高标准农田建设,开展粮食节约行动。加强区域合作,积极共建省级农业重点实验室。深化大径山国家现代农业产业园建设,推进“百园农业”建设。增加径山茶叶“金名片”成色,提升“菜篮子”基地建设水平,推动特优水果、特色林业、乡村休闲旅游业品质化发展。深耕“禹上田园”等农业区域公用品牌建设,提升径山茶、鸬鸟蜜梨等知名农产品品牌附加值。推进良渚遗址保护区农业品牌创建,促进遗产地乡村可持续发展,打造遗产地乡村示范区。强化数字农业基础设施建设,重点推广“稻香小镇”等数字化农文旅融合发展模式。到2025年,农业增加值达44.5亿元,确保年粮食产量10万吨,建成区级以上“菜篮子”基地20家,农产品网络销售额突破17.5亿元。打造美丽乡村升级版。深化“千万工程”,推进乡村“提质、扩面、增效”,深入推进美丽乡村全域环境扩面提升行动,推进农村垃圾、厕所和污水“三大革命”,进一步完善农村基础设施和公共配套设施,补齐农村人居环境短板,提升生态环境承载力。以“一核三线六点”为重点,深入实施西部富美行动,推动西部乡村振兴“一年见成效、两年大变样、三年全面决胜”。

到2025年,实现新时代美丽乡村达标创建率100%。专栏14 新时代美丽乡村建设1.“一核三线六点”:即大径山美丽乡村核心样板区,西部访茶寻幽线、中泰慢谷风光线、良渚文化风情线等3条精品游线和6个产业链条完整、布局合理、功能多样、业态丰富的示范村(区块),带动引领全区美丽乡村升级版建设,加快构建城镇与乡村融合发展体系,打造宜居、宜业、宜游、宜文的“城市后花园”。2.全域环境扩面提升:按照“基础先行、自行申报、镇村实施、以奖代补”原则,推进美丽乡村扩面提升行动,进一步提升美丽乡村建设覆盖面,深入推进全域美丽大花园建设。打造未来乡村样板区。围绕打造“未来村居、未来村业、未来村文、未来村治、未来村民”,实施“美丽普惠、数智赋能、未来引领”建设路径,聚力营造邻里、文化、健康、生态、创业、建筑、交通、数字、服务和治理等应用场景。推进生态保护补偿机制创新,建立政府引导、市场化运作、新老村民参与的未来乡村发展模式,打造有全国影响力的“未来乡村实验区”,把未来乡村打造成为以生态促乡村富裕的样板村,以公益促乡风文明的示范村,以旅游促乡村振兴的模范村。深化农村集体产权制度改革。建立并完善农村土地承包经营权证动态化管理,发展新型农村集体经济。积极探索村镇联盟发展模式,各扬优势、互补短板,形成“共同富裕共同体”。

推进农村闲置宅基地、闲置农房盘活利用,系统破解城乡融合发展中“人、地、钱”的核心问题。推进农村金融服务改革,健全农村金融服务,打造“禹上金融”服务平台,发挥“乡村振兴基金”“三农信贷风险池”撬动作用,发展和用好农业政策性保险。推广小古城村“众人的事情由众人商量”模式,以数字化变革赋能乡村治理,推进村民自治模式创新。专栏15 新时代乡村振兴重点工程1.粮食生产能力提升工程。开展粮食生产功能区非粮化整治,加强高标准农田、粮食生产功能区和中低产田等农田水利规划建设及管护利用,积极发展粮食规模经营,加大粮食生产扶持力度。开展绿色农田建设示范,推动耕地质量保护提升、生态涵养、农业面源污染防治和田园生态改善有机融合。

2.“菜篮子”稳产保供工程。加大蔬菜基地建设和扶持力度,增强基地抗灾能力,提升基地生产水平。加强蔬菜应急调运和应急生产能力建设,重点保障灾害性天气和淡季市场稳定供应。大力发展绿色生态畜牧业,推进标准化、规模化、智能化养殖,积极发展池塘循环流水养殖、智能温室和新型工厂化水产养殖等设施渔业,推广稻鱼综合种养和稻鱼共生轮作等种养结合模式。

3.农产品安全提质工程。全力推行“农安码合格证”制度,健全完善“农安码”数字管理体系。深入推进以“一标一品”为代表的农产品公共安全品牌建设,鼓励引导规模化生产主体有序发展绿色食品,强化重大动植物疫病防控管理,有序推进国家级地理标志农产品保护工程等重点项目创建。构建农产品质量安全全过程监管体系,提升农业综合行政执法能力。

4.数字农业建设工程。开展数字三农新基建,加快农业大数据云平台建设,推进农业领域“机器换人”、农业产业数字化应用和数字化技术管理服务,实现全区农业“一平台”、“一张网”。加速农村电商建设,大力培育电子商务平台、专业村和服务企业。打造全省乃至全国 “5G+农业”应用示范、都市农业农村新典范。

5.农业科技创新工程。依托浙江大学人才和创新资源,打造浙大余杭农业科技创新园等一批农业科技支撑平台,进一步深化农业农学领域的校地合作。推进产学研合作平台、科技创新成果转化平台建设,积极探索农业现代化人才培育新机制,共同打造校地合作平台的实践典范。

6.乡村休闲产业提升工程。促进农业与文化、旅游、教育、康养、服务等现代产业融合,发展创意农业、亲子体验、功能农业等新业态,打造一批地域特色的农文旅精品线。积极开展“春观花”“夏纳凉”“秋采摘”“冬农趣”及鸬鸟蜜梨节、仓前羊锅节等活动,引导乡村休闲产业向高层次体验消费转型。加强乡村民宿(农家乐)监督管理、公共服务、宣传营销和政策扶持,形成“精品为引领、大众为底图”的产业格局。